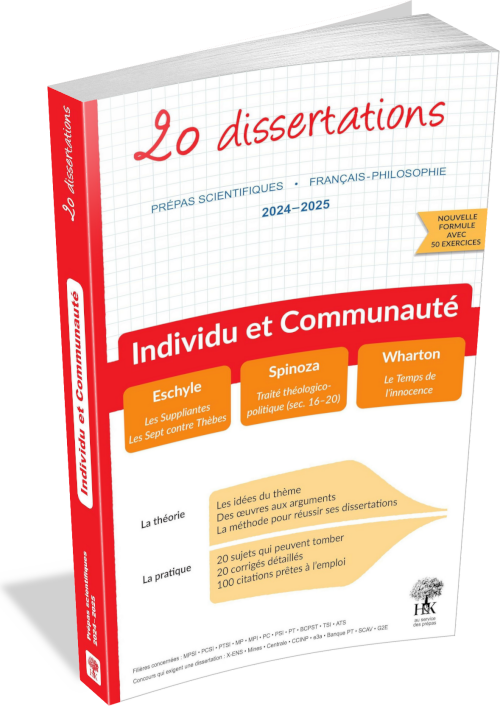

20 dissertations de français sur le thème 2024-2025 « Individu et Communauté » en prépa scientifique

Ils te demandent des dissertations...

Les concours e3a, CCINP, Centrale, Mines et X-ENS demandent une dissertation.

Si tu es à l'aise avec la dissertation depuis le lycée, tant mieux pour toi !

Sinon, lis la suite.

Si tu as de la chance...

...tes profs de prépa t'ont expliqué en détail la règle du jeu, avec des exemples et des exercices.

Si tu n'as pas de chance, ils considèrent que la méthode a été acquise au lycée.

Dans tous les cas, ils ont sauté une étape car...

Ils ne disent pas ce qu'est une dissertation

Est-ce qu'on te demande d'apporter une réponse définitive à la question posée dans la problématique ?

Non, car cette question est débattue depuis des siècles et continuera longtemps à faire couler de l'encre.

On te demande en fait... une mise en scène.

La mise en scène d'un raisonnement (limité, incomplet, imparfait, provisoire) qui explique la réponse que tu fournis (dans la conclusion) à la question que tu as posée (dans l'introduction).

Et tout le monde galère sur la problématique

Les rapports ne cessent de le répéter, le principal point faible des candidats est l'élaboration d'une problématique.

Forcément : pratiquement personne en prépa n'a compris ce que c'est.

Voilà le principe : la citation du libellé est l'expression d'une idée. Cette idée repose sur d'autres idées qui sont, elles, implicites (à toi de les identifier et de les formuler). Une manière de faire dialoguer ces idées implicites, c'est celle choisie par l'auteur de la citation. Mais d'autres articulations sont possibles. Cela permet d'exprimer un problème qui mérite que l'on s'y arrête quatre heures (plusieurs problèmes sont possibles). Ce problème s'appelle la problématique.

Pour bien comprendre, et réussir à le faire toi-même, il va falloir lire des exemples et t'entraîner.

Ce livre te donnera des réponses et des modèles

Voici un aperçu de ce que tu trouveras dans les 20 dissertations :

- 70 conseils et avertissements puisés dans les rapports des jurys.

- La grille de notation utilisée au concours CCINP.

- Le schéma de principe de toute dissertation.

- 20 thèses qui sont au centre du thème de l'année.

- 8 exercices de problématisation.

- 12 mots à maîtriser sur le thème de l'année.

- 11 passages clefs des œuvres au programme et 23 manières de les utiliser dans tes dissertations.

- 20 sujets corrigés : analyse des termes, confrontation aux œuvres, construction d'une problématique, plan détaillé, dissertation rédigée (courte, langue simple).

- 100 citations.

« Ne passez pas à côté des 20 d ! C'est le meilleur outil pour apprendre à faire une bonne dissert'. Il simplifie et accélère la préparation aux concours. »

« Cet ouvrage stimulant est doublement utile : il montre par l'exemple les étapes de la dissertation, sans se contenter des conseils généraux, et se met résolument à la portée des élèves en proposant des corrigés équivalents aux très bonnes copies. »

Fais la différence, réussis tes dissertations !

Les pages blanches sont des extraits gratuits.

Dans quelle mesure ce propos de Platon (La République) vous semble-t-il rendre compte du rapport entre individu et communauté dans les œuvres au programme ?

Dans quelle mesure votre lecture des œuvres du programme vous permet-elle de souscrire à ce jugement de Rabelais (Gargantua, 1534) ?

Dans quelle mesure ce propos de Karl Marx dans Ébauche d'une critique de l'économie politique (1844) vous semble-t-il rendre compte du rapport entre individu et communauté dans les œuvres au programme ?

Vous commenterez et discuterez ce propos de Félicité Robert de Lamennais (De la société première et de ses lois, 1848) en vous appuyant sur des exemples précis empruntés aux œuvres du programme.

Dans quelle mesure votre lecture des œuvres du programme vous permet-elle de souscrire à ce jugement de Ferdinand Tönnies (Communauté et Société, 1887) ?

Vous commenterez et discuterez ce propos de Jeremy Bentham (Une introduction aux principes de morale et de législation, 1789) en vous appuyant sur des exemples précis empruntés aux œuvres du programme.

Vous analyserez et commenterez ce propos de Victor Hugo dans sa préface du Dernier Jour d'un condamné (1829) en rapport avec votre lecture des œuvres au programme.

Dans quelle mesure ce propos de Proust, dans Le côté de Guermantes, (1921) vous semble-t-il rendre compte du rapport entre individu et communauté dans les œuvres au programme ?

Cette citation de Michel Serres (Andromaque veuve noire, 2012) correspond-elle à votre lecture des ouvrages au programme ?

Dans quelle mesure ce propos de Gustave Le Bon dans Hier et Demain (1918) vous semble-t-il rendre compte du rapport entre individu et communauté dans les œuvres au programme ?

Dans quelle mesure cet aphorisme de Friedrich Nietzsche (Aurore, § 491, 1881) vous semble-t-il rendre compte du rapport entre individu et communauté dans les œuvres au programme ?

Vous examinerez la pertinence de la formule en gras en la confrontant aux trois œuvres au programme. Votre dissertation devra obligatoirement confronter les quatre œuvres et y renvoyer avec précision. Elle pourra comprendre deux ou trois parties et sera courte (au maximum 1800 mots). Cet effort de concision faisant partie des attentes du jury, tout dépassement manifeste sera sanctionné.

Dans quelle mesure cette citation de Roger Caillois (L'Homme et le Sacré, 1939) éclaire-t-elle votre lecture des œuvres au programme ?

Dans quelle mesure ce propos du philosophe Giorgio Agamben dans La Communauté qui vient (1990) vous semble-t-il pouvoir éclairer la question de l'individu et de sa communauté ?

Dans quelle mesure ce propos d'Olivier Py (« Avignon se débat entre les images et les mots », tribune publiée dans le journal Le Monde du 29 juillet 2005) éclaire-t-elle votre lecture du programme et des œuvres au programme ?

En quoi ce jugement émis par le sociologue Émile Durkheim dans Les Règles de la méthode sociologique (1894) vous permet-il d'approfondir votre réflexion sur le thème « Individu et Communauté » et votre lecture des œuvres au programme ?

Vous examinerez la pertinence de ce propos de Marcel Proust (Du côté du chez Swann, 1913) en le confrontant aux trois œuvres au programme.

Vous analyserez et commenterez ce propos de Maurice Blanchot, extrait de La Communauté inavouable (1983), à la lumière des œuvres au programme.

Vous analyserez et commenterez cette réflexion de Joseph Campbell, extraite de son œuvre Le Héros aux mille et un visages (1949), à la lumière des œuvres au programme.